展示会、見本市などいろいろなイベントがありますが、その出展にはいろいろな費用がかかります。ブースの出展料金、装飾代、サンプルの輸送費、交通費、などなど。

大きな企業では、その展示会で効果的な商談の成果を生めば、すぐに元が取れることでしょう。しかし、弊社のような小さな会社が、大きな展示会に出るとなると、かなりの覚悟が必要になります。

平成24年2月27日(月)に北海道産品取引商談会という商談会が大阪であります。私は行くことができませんが、北海道商工会議所連合会が、弊社のような小さな企業の商品を持ち寄って、「北海道美味いっしょプラザコーナー」を作り、代行で説明をしてくれます。

大阪周辺で「にしんのおかげ」に興味をお持ちの企業の方は、ぜひそのブースにお立ち寄りいただければ、「にしんのおかげ」を試食することができます。

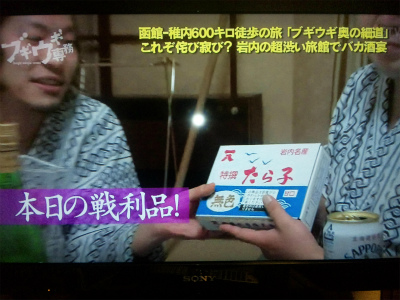

写真は、2月1日~3日に東京ビックサイトで行われた、「スーパーマーケットトレードショー」の、道商連「北海道美味いっしょプラザコーナー」です。ここにも「にしんのおかげ」が陳列され、試食が行われていました。