昨年12月から日曜日の話題は、岩内のスキー場について連載しています。本日は、先週に続いて円山(観音山)のスキー場についての続編です。

いわないスキー場が1980年にできる前までは、円山と呼ばれるところで町民はスキーを滑っていました。先週は、ロープ塔が設置され、それを利用して滑っていた事をお話しましたが、今週は休憩所についてです。私のかすかな記憶で書きますので、違っていたら、お知らせください。

小さな小屋の真ん中の部屋では、ダルマストーブが部屋の中央にあり、その周りを木でできた椅子が囲んでいました。ストーブの上部には、大きな金網が吊ってあり、そこに濡れた帽子や手袋を乗せて干します。

奥には、近くに住んでいたおばさんが、ラーメンなどを作ってカウンターで食べることができました。ただし、日曜日のように、たくさん人が来る時だけの営業だったような。ほとんどの人は、おにぎりをリュックに詰めて持ってきました。もちろん、自動販売機などはありません。

トイレはもちろんポットン式で、日没になると、それなりに薄気味悪くなります。ストーブの火の管理は、誰ともなく、最初に来た人がマッチで新聞紙、焚きつけを組み合わせて上手に火を付けました。帰りは空気穴を閉じて、最後に残った人が火を消して帰りました。

私が中学生、高校生の時代ですから、この小屋の管理がどのようになっていたのかはわかりません。ですが、だれしもが、当たり前のように使い、暗黙のルールで使っていた記憶があります。現在のように、何かあるとすぐに町の管理が悪いなどとわめく人などいません。

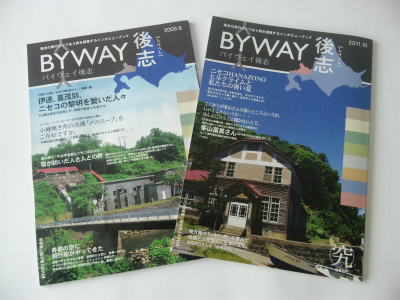

写真は、先日の夕方に撮ってきました。行く前は、まだこの小屋は残っているのだろうか?と思いましたが、ありました。岩内高原ホテルに行く時に、左折しますが、そこの交差点のすぐ奥にあります。

今は、雪でたっぷり埋もれています。写真を撮る時は、ひざ上までの雪をラッセルして進みました。屋根の真中に煙突があります。そこから見える煙が、当時のスキー少年にとっては、とてもワクワクさせる狼煙(のろし)でもありました。

この小屋を見ているだけで、当時のスキーでのいろいろな出来事がフラッシュバックします。あるシーンです。ロープ塔に乗るのに並んでいた時、私の友人に3月14日はスキーに来るかい?と尋ねたら、「ホワイトデーだから、来ない」と言われました。なにそれ?女性には縁がなく、スキーどっぷりの私には、理解できない発言でした。

と、どうでもいいことをまた書いてしまいました。この小屋を見ていると、また変なシーンを思い浮かべそうです。皆さんはいかに?