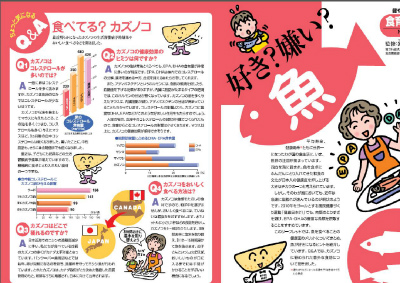

北海道水産物加工協同組合連合会(通称:加工連)が昨年平成22年12月に数の子のレシピを載せたチラシを作成しました。QuiCooking(クイッキング)という、大手スーパーなどで無料で配られるものです。

7つほど、数の子料理を紹介していますが、どれも美味しそうなので、今日はその中の一つをご紹介いたします。「やわらか身欠と数の子の親子飯」です。みなさんは、もちろん、ニシンと数の子は親子である事をご存知ですよね。

親も子もEPAとDHAが豊富に含まれていますので、血液さらさら、脳が活性化する食べ物ですよ。お試しください。数の子と身欠にしんの購入は?・・・もちろん一八からですよね。

【作り方】

- 浅めの鍋またはフライパンに水(分量外)とにしんを入れてゆでこぼし、水200mlを加えて再び沸かし、Aを加えてゆっくりと煮詰め、しょうゆをまわし入れて煮付ける。

- 1が冷めたら半分に切る。

- どんぶりに暖かいご飯を盛り、のりを散らして2と数の子をのせ、その上に青じそをたっぷりとのせ、Bを添える。

【材料2人前】

- 塩抜き数の子(半分に切る)・・・・4本(100g)

- ソフト身欠にしん・・・・・・・・・・・大2本(150g)

- 水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200ml

- A 酒、みりん・・大2 砂糖・・小1

- しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大2

- ご飯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・大2膳(400g)

- 焼きのり(手でちぎる) ・・・・・・・・・・・・1枚

- 青じそ (千切り) ・・・・・・・・・・・・・・・10枚

- B 練りわさび 小1 しょうゆ 大2 ◇監修/小笠原登志子先生