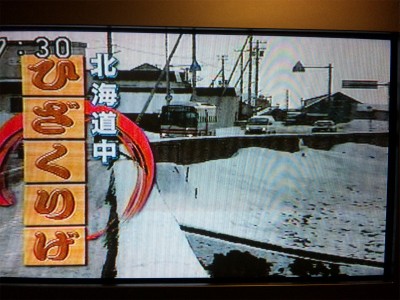

今年2月と4月に、NHKのテレビ取材を受けました。そのうちの一件は北海道限定版ですが、長寿番組の「北海道中ひざくりげ」。ご覧になった方も多いかと思います。30分番組で、若い池田アナウンサーが岩内町に来て、岩内で働くおばちゃんたちにスポットを当てて取材をするといった流れでした。

今回の取材は、最初に製作番組のディレクターが、役場の企画産業課に問い合わせ、そこから紹介されたところに取材の申し込みをするというものです。岩内町の加工屋さんは取材が嫌いです。もちろん私もイヤです。なぜって、一度カメラが入るとほとんど私は仕事が出来なくなってしまいます。取材陣はいつもどおりの仕事をして下さいというものの、いろんなところに気をつけなくてはならないし、カメラで撮って欲しくないところもあるので、監視もしなくてはいけない。とにかく大変なのです。

さて、Yディレクターは2月にスケトウダラの漁からたらこが出来るまでの番組を作りたいと言ってきました。現在のスケソのシーズンは11月から1月。たらこの製造もしていないよ。と断ると、困った顔。とりあえず、工場を見ていくと、後日岩内で働くおばちゃんたちを取り上げたいと。

工場で働く女工さんたちは良く働きます。口は悪い人はいるけれど、悪い人間はいません。そして、生きることに一生懸命です。昔から岩内を支えているのは、この人たちだよといったのが、Yディレクターに通じたのかわかりませんが、女工さんたちの人間性、一生懸命さを上手に表現してくれた番組になりました。

日本一の生産量と日本一の品質の岩内の身欠きにしんも、とても美味しそうに撮ってくれました。久しぶりにいい番組を作ってくれたなと思いました。一週間も岩内に取材陣ははりつき、タツカマを作っている方、釣縄を作っている漁師の奥さんの取材とともに、番組作りをしてくれました。

ご覧になりたい方は、一八で身欠にしんを購入してください。そして、録画したDVDを貸してと一言言ってください。私も商人ですので、あしからず。

これを読んでいるどこかのディレクターさん、だからと言って私は取材はお受けいたしません。経費節減のために、このようなホームページを読んだだけで、岩内をわかった気にならず、ご自信の足で取材をして下さいね。

役場のMさん、Tさん。取材の話を私にすぐに振るのは勘弁してください。税金減額してくれるなら、考えます。