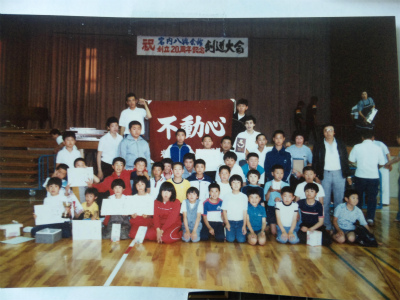

八興会館に集まった子供たちは、熱心な先生たちの元でどんどんと強くなったと聞きます。いろいろな大会にも参加しては賞をとり、またそれが励みとなって練習する。

当時の共和村(現共和町)などからも有段者が来て指導を協力してくれたとも言われています。また、警察に勤務する有段者も。どんなスポーツでもそうですが、上手な人が目の前にいれば、その人のようになりたいとも思うでしょうし、技を真似てみたり、存在そのものがよきお手本となりますね。

ついぞやは、紀伊右エ門の出生の地である佐渡にまで子供たちを連れていき、親善試合を行ったこともありました。そんな人ですから、子供たちには“館長さん”と呼ばれ、慕われていたと思います。

ただ身内にとって残念ながら、紀伊右エ門の八興会館に対する思いは伝わっていませんでした。世に名を残す人の影には必ず、その人を支えた人たちがいます。子供ながらにもそんな周りの人たちの苦労を目にしていました。孫である私にとっては、八興会館に行けば、「館長さんの孫」と呼ばれることに抵抗感を覚え、近寄るとよく思わない子もいたことも確かです。

私は、八興会館に足を踏み入れなかった孫です。この八興会館について書く資格はないのかもしれません。八興会館が取り壊された今、祖父である紀伊右エ門に対し、私が唯一できることは、八興会館のことを文字として記録しておくことであるのではないかと思い、綴っています。

写真は、弊社事務所2階から出てきたものです。柔道を習っている子供たちが真冬に雪の上をはだしで走っているんです。見ているだけで冷たい。でも、子供たちの顔がとても生き生きしていますね。

バックナンバーはこちらです。

バックナンバーはこちらです。

バックナンバーはこちらをクリックしてください。

バックナンバーはこちらをクリックしてください。